女性アスリート*①やセクシュアルマイノリティ当事者のウェルビーイングを目指すD2Cブランド、『OPT』。OPTのユーザーにとって、ジェンダー / セクシュアリティに関係するメディア報道のあり方は普段から問題意識を抱いている話題かもしれない。

今回『OPT』のファウンダーである下山田さんが呼びかけ人となり、スポーツ史、ジェンダーをテーマに研究されている中京大学の來田享子教授を招き、アスリート・メディア・研究者という三者三様の立場から「誰も傷つかない報道」について考え話し合う場所としてメディア勉強会を実施した。

*①

女性アスリート:女性種目で活動しているアスリート。女性種目にもノンバイナリー・トランス男性のアスリートが活動している前提(既存のスポーツ競技が提示するカテゴリーが男性/女性のみであり、割り当てられた性と自認する性が異なる人々が活動しやすい環境が整いきれていないという構造上の問題が現段階では解決しきれていないという背景のもと)も踏まえたうえで、ここで使用している”女性”はあくまでもカテゴリーとしての意味合いで使用しています。

女性:自認する性が女性の人

下山田志帆(以下:下山田)「2019年にカミングアウトしてから、メディアの方の取材を受けることが多々あるなかで、違和感を抱く場面も少なくありませんでした。当事者のアスリートがメディア取材を受ける際、どのようなことを考え感じているのかについてはそこまで多くの情報がなく、学ぶ機会も多くないように感じています。」

“性的マイノリティであるアスリート”としての取材が増えるにつれて、違和感や不安を覚えることが多くなったと打ち明けてくれた下山田さん。つい先日も、ある取材のなかで記者が自分以外のチームメイトに対して突然セクシュアリティを聞く場面があり、危機感を覚えたという。

下山田さんをはじめ、少しずつではあるが日本国内においてカミングアウトをするアスリートが増えてきたいま、報道時のコミュニケーションにより、傷つけられる人をこれ以上増やさぬよう喫緊の対応が求められている。そんななか、2023年9月28日、“正解がない問い”と向き合うため、当事者とメディアが協力し、より良い報道表現、誰も傷つくことのない報道を模索する勉強会が開かれた。

メディアとしての責任とは?アスリート / 専門家として今共に考えたいこと

イベントは講演とワークショップの二本立てで行われた。

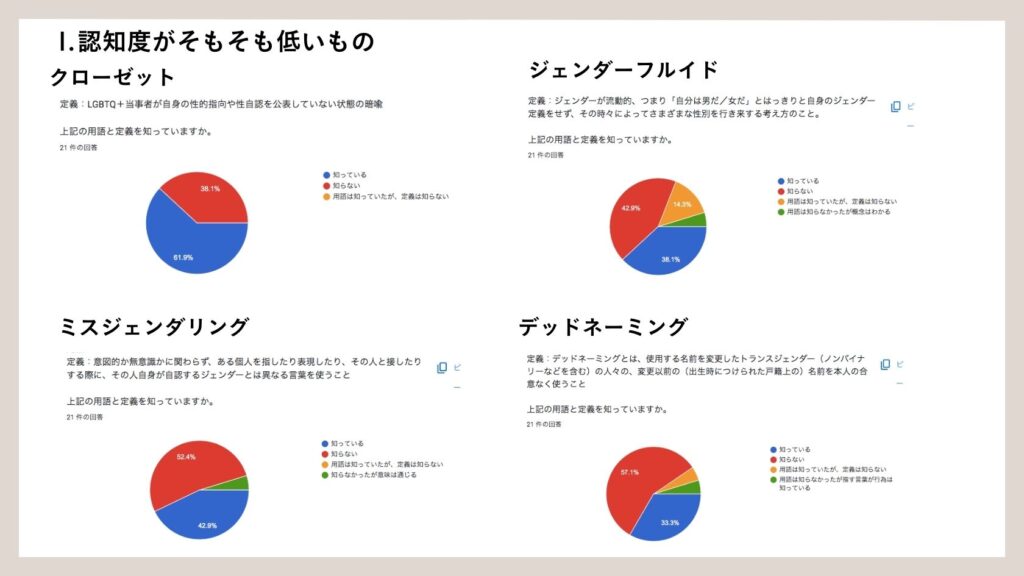

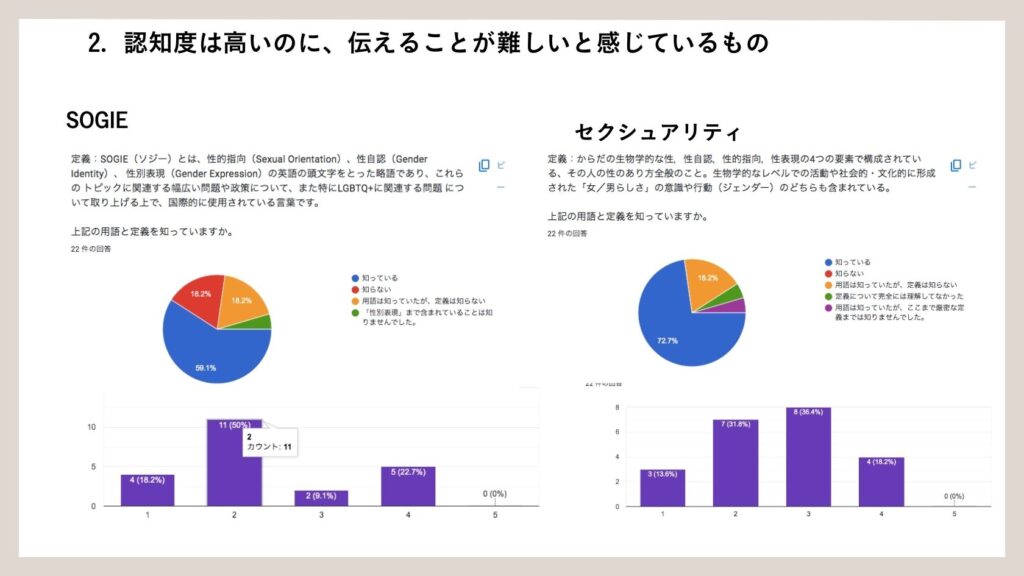

前半部分では、予め参加者に回答をお願いしていたアンケート結果をもとに、性的マイノリティにまつわる用語のなかから「認知度の低いもの」「伝えにくいと感じているもの」をピックアップした。

下山田「“クローゼット”とは、自身の性的指向や性自認を公表していない状態のこと。逆に、“オープンリー”は、それらを公表している状態を指します。実際に取材中に耳にした言葉なのですが、『わたしの職場にはLGBTQ+の当事者の方はいないので』と言われた時、違和感を感じたんです。“LGBTQ+の当事者の方”というけれど、目で見て分かる違いはないですよね。つまりはその方が言いたいことって、自分の性的指向や性自認を公表している当事者の方がいないよね(オープンリー)。逆を言うと、もしかしたらクローゼットな当事者の方がいるかもしれないよねということ。この感覚を持てるかどうかってめちゃくちゃ大切ですよね」

來田享子(以下:來田)「教育現場で教師が結構やってしまうことなんですよ。『うちのチームにはいないと思うけど、今こういうことがスポーツ界では問題になっているから、君らも気をつけよう』みたいに言っちゃうんだけど、いや、当事者はそこにいるでしょっていうケースですよね。ちゃんと“クローゼット”と“オープンリー”という言葉を知っていれば、クローゼットな人はいるかもしれないけれども、オープンリーな人はいないよねってちゃんと区別して語れるかもしれない」

また、自身の性のあり方を知るうえでさまざまな講演会等で使用されている下の図について、二人はこう指摘する。

下山田「“身体の性”という言葉の使い方に問題があると感じています。他のスライドにも“生物学的な性”という言葉があったと思うのですが、この言葉って実はかなり危険な表現。トランスジェンダーの方々に対する間違った認識を誘引する可能性があるんですよ。『トランス女性をこの図で表してください』って言われたら、おそらくみなさんは“身体の性”を男性のところに置いて、“心の性”を女性のところに置くと思うんです。つまり、トランス女性とは“身体の性は男性だけれども、心の性が女性の人”だと考えている方が多いのではないでしょうか。この図を使うことで“トランス女性は完全な女性ではない”という認識を生んでしまう可能性があります」

来田:「この図はDSDs*①の人たちにとっても問題があります。DSDsは医学名称では性分化疾患と呼ばれていて、例えば陸上競技選手であり、女子サッカー選手のキャスター・セメンヤ選手はそのひとりです。眉毛の太さがみんな違うように、目の大きさがみんな違うように、性器の形を含む身体の構造だってみんな違うんです」

*①X・Y染色体の構成や,卵巣・精巣などの性腺、外性器や内性器、性ホルモンの産生などが、男性/女性ならば普通こういう体の構造のはずとされる固定観念とは、生まれつき一部異なる発達を遂げた人の体の状態。Differences of sex developmentの略。

DSDsの方々はしばしば“男でも、女でもない人”あるいは“男でもあり、女でもある人”だと認識されることがあるが、これは大きな間違いだ。“身体の性”というワードひとつとっても多くの危険性が存在するなかで、メディアが安易に使用していくことで誤った認識を形成していくことにもなりかねない。二人の指摘はそんなメディアとしての責任を再考させられる大変重いものであったに違いない。

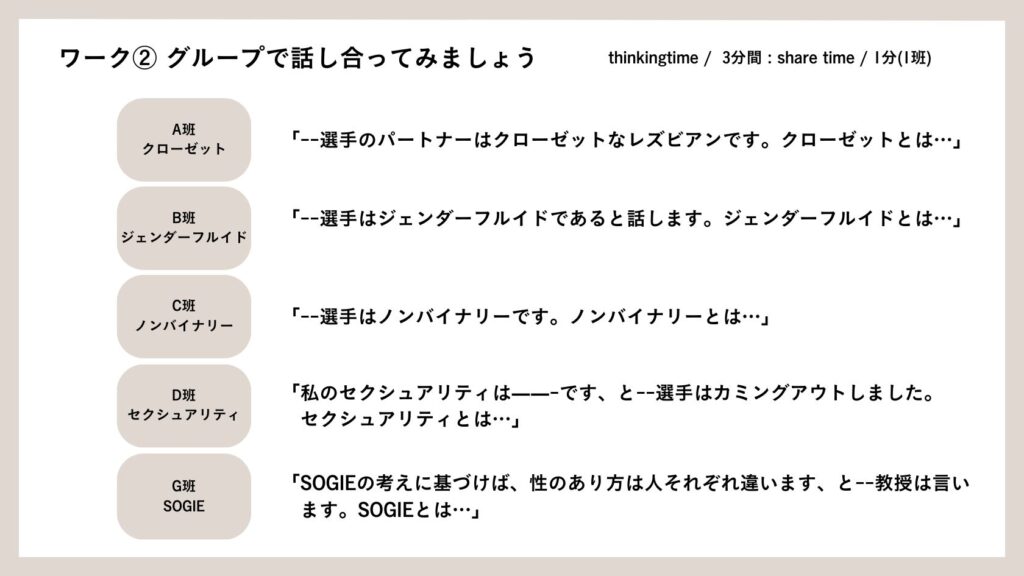

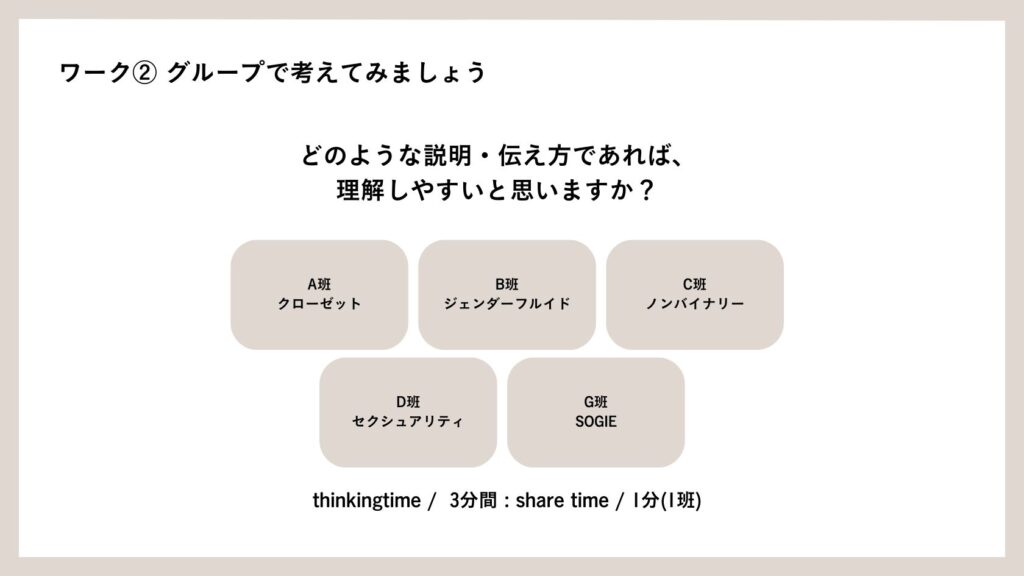

後半部分では5つのグループに分かれてもらい、予め用意されていた3つの問いに関してディスカッションを行った。

特にワーク③「これまで、LGBTQに関する報道に関わるなかで、表現に悩んだ、無意識な差別・偏見的報道を目にした、自分自身が差別的表現をしてしまった経験はありますか?」という問いでは、各グループ内においてさまざまなメディア・立場における日々の葛藤を打ち明ける方々が多く見受けられた。

・性的マイノリティのアスリートの方に取材するときに、本当はセクシュアリティはその人のあくまで一部であり、その人全体のことを描きたいのにやっぱりどうしてもその質問をしたいというか、せざるを得ない。いわゆるシスジェンダーのアスリートには絶対しない質問であろう、けれどもこれをするべきか、しないべきかという部分がすごく迷う

・女子サッカーチームに取材をした時に「権利を主張するという風に読者に受け取られると強い反発を受けることがあるので、権利を取りにいくというニュアンスはやめてほしい」とお願いされたことがある

・トランスジェンダーの方への取材の際に「過去を蒸し返してしまうんじゃないか」という葛藤を抱えることがある

新聞、ウェブなどその媒体、立場ならではの葛藤も多くある一方で、参加者全員が抱く共通の悩みも浮き彫りになったワーク③。メディアを横断して情報を共有できる機会が少ないなかで、数多くの事例・悩みが共有される大変貴重な時間となったのではないだろうか。

また、終わりの時間が迫るなか、少しずつ打ち解け熱を帯び始めた会場からは「トランスジェンダーの競技参加についてどう思うか」という質問も出た。

來田「競技における性別カテゴリーの名称を問いなおした方がいいと思います。19世紀の初めにスポーツが始まったときは、“男性”と言われる人ばかりがやっていた。それがずっと制度として浸透しちゃっているだけで、極端なことを言えばもも組とそら組でも良かったはずなんです。ただ時代的にそうはならなかったというだけの話。『あなたどっちの選手なの?』『わたしはももで頑張っていたんだけど、最近そらになったんだ』そう言われるだけでだいぶ違うなと。これが正しいかどうかはわからないです。そもそも性別でカテゴライズすること自体も考え直さなきゃいけない。でも、“男”と“女”という名称が変更されることだけでも、ちょっとは解消できることがあるのかなと思います」

2023年3月、世界陸連がトランスジェンダー女性の女子種目出場を禁止するなど、今国際的にトランスジェンダーの競技参加について賛否が分かれている。そんななか、USAフェンシングが採用したインクルーシブな参加資格をぜひみていただきたい。米国のフェンシング連盟(USA Fencing)が公表した「USAフェンシング トランスジェンダー・ノンバイナリー・アスリートポリシー」の冒頭には、以下のように記されている。

「USAフェンシングには男子と女子の2つの部門があり、各部門への参加を決定するために性別の二元論を使用することがデフォルトとなっています。

しかし、すべての個人のジェンダー・アイデンティティが二元的であるわけではなく、性別の二元制をデフォルトとした参加は、一部の個人が排除され、安全でないと感じるという弊害が引き起こされる可能性があることを私たちは認識しています。USAフェンシングは各部門において、出生時に割り当てられた性別にかかわらず、性自認やその他の性別表現に基づく差別を行いません。そのため、選手は以下のガイドラインに従い、出生時に割り当てられた性別に関わらず、USAフェンシングが公認する大会に性自認/性表現に沿った形で参加することが認められます。」

このような意志を示したうえで、14歳以下のユースカテゴリー、ジュニア・シニア・ベテラン選手のカテゴリーに分け、トランス男性選手、トランス女性選手、ノンバイナリー選手のそれぞれの参加資格を定めているのだ。

参照:https://wan.or.jp/article/show/10695

来田「“男子”“女子”というカテゴリーは単なる制度上の話であり、個人のあり方とは違う。そういう風に今までは考えてこなかったし、そう考える時代でもなかった。そこをやっぱり変えていかなくちゃいけないし、変わるタイミングなのかなと思います」

参加者の声

最後に、アンケートのなかから参加してくださった方々の声をいくつか紹介したいと思う。

🗣心に残ったことば

「來田先生の『男・女はただのスポーツ上の制度であり、個とは一致しない』という言葉が印象に残っている。スポーツが男女で分けられている事の問題点はずっと感じていたが、とても明快に言葉にされていることで、自分のなかでも霧が晴れたような気がした」

🗣気づきや学びになったこと

「LGBTQ+の用語をどう分かりやすく伝えられるか、考え続けたいと思う。用語を一度覚えたり、局内で用語の統一があったりすると『この用語はこのように説明すべき』と固定化してしまうことがある。ただ、正解はなく、時代の流れや社会の認知度にも合わせて新たな表現を模索し続けることが大事だと思った。また、取材時にメディアが求めていることを本人に押し付けないことも大切だと思った。取材する側は自分たちの権力を自覚したうえで、当事者と信頼関係を築いていくことが大切だと感じた」

「例えばSOGIについての説明も従来の男女二元論に基づいてしまう可能性があること、そもそも女性とは何なのかということなど、これまで考えが及んでいなかったことを見つめ直す機会となりました。また、同じ思いを抱えている方々と同じ場所に集って繋がれたことも大きなエンパワメントになりました」

🗣もっと取り上げてほしかった / 知りたかった点

「性別における報道ボリュームの違いについての各社の”リアル”な考え方が知りたかった。次回は『PV稼げるんだよ〜』とか『上からやれって言われてて〜』みたいなぶっちゃけ話も聞きたいです。この流れがいい悪いはおいておいて、そういった人たちにより良いアウトプットをしてもらうには?みたいな議論をしたいなと思いました」

「同性婚訴訟やトランスジェンダーに対するヘイトの取材もしている。そのなかで、誹謗中傷も寄せられやすいLGBTQ+のテーマについて、人権の問題であることをどう分かりやすく伝えたらいいか悩むことが多い。局内でも議論がおき、当事者の切実な声が届きにくいことがある。 クローゼットの状態の人も含めて当事者はわたしたちのすぐそばにいることを踏まえて、どうしたら身近な問題として感じてもらえるのか共に考えていきたい」

「あなたのセクシュアリティってなんですか?」マイノリティのみが聞かれる社会を変えるために

当事者やアライ、メディア関係者が垣根を越えて集まる本勉強会だが、今後も定期的な開催を予定している。12月8日(金) には今回参加を見送られた方々に向けて、本イベントと同じ内容の勉強会をオフラインにて実施予定。

年明けには、ハンドブック作成に向けてディスカッションの場を実現させるべく奔走しているところだ。もちろん第1・2回目には参加できなかった方もぜひ来ていただきたい。

下山田「わたしたち(下山田と内山)も海外でサッカーをしていたんですけど、海外では自分の性のあり方を意識する場面がすごく少なかった。それはセクシュアリティを問われたりとか、女性が好きなの?って驚かれたりとか、そういうことがなかったからなんです。自分の性のあり方を強く認識させられる出来事がない環境に、二人とも居心地の良さを感じていました」

來田「シス男性とかシス女性に見える人は(セクシュアリティについて)聞かれないんですよ。たぶん、ここにいる多くの人は聞かれたことがないのではないでしょうか。『あなたのセクシュアリティって何ですか?』とても個人的な、アイデンティティと関わる衝撃的な質問ですよ。どうしてある特定の人たちだけがそれを聞かれなきゃいけないんだろう。そういうことをわたしはなくしたい」

多様な性のあり方があることが少しずつ認識され始めた今、メディア報道表現として「これさえやっておけば大丈夫」という基準は存在せず、それぞれのメリット・デメリットがあるなかで試行錯誤していく必要がある。しかし、当事者・非当事者、メディア・読者など、いろんなボーダーを越え、悩みや葛藤を共有し、共に向き合っていく覚悟を抱いている人は今はまだ少ないかもしれないが確実に存在している。

差別の蔓延る世のなかを生き抜くことは、とても孤独な作業のように感じるかもしれない。でも、わたしたちは決してひとりではないのだ。その事実を思い出させてくれる大切な時間となったように思う。

Text : Ai Tomita

Edit&Photo : Kotetsu Nakazato

第2回はオンラインで開催します。

ご関心のあるメディア関係者の皆さまは下記申し込みフォームをご覧ください。

【開催情報】

12月8日(金)18:30-21:00 @オンライン

申し込みフォーム

⇩⇩